恵比寿の東京都写真美術館で現在開催されている「日本の新進作家展」に訪問。

今回で19回目の開催を数えます。

東京都写真美術館といえば世界に4つしかない「写真美術館」のなかで、日本を代表する美術館です。その学芸員が、今年最も勢いのある写真をセレクトしたという企画展です。

Leica M10-RとSummaron L3.5cm F3.5で行ってきました。

今年の展示は面白かったですね。

もはや「写真」という枠組みを超えた展示が目立ちました。これが現代アートとしての「写真」ということを、まざまざと突きつけられた印象です。

元来写真は、自分が見たもの・光景を正しく他者へ伝達する装置として19世紀以降に確立されたメディア媒体ですが、そこには必ず「ズレや偏り」が生じてしまいます。昨今は、このズレや偏りが注目されています。今年は、それをテーマにした作品が目立ったのが印象的でした。

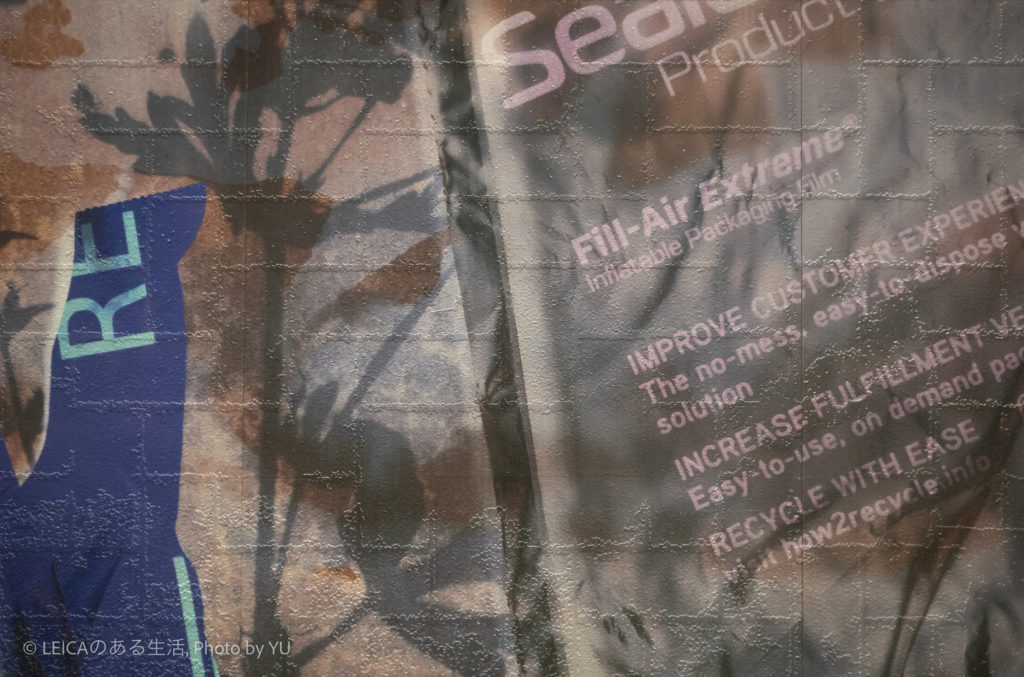

水木塁(MIZUKI RUI)

「雑草のポートレートおよび都市の地質学」

これまで写真といえば印画紙にプリントするもので、平面性を担保したはずですが、3次元にそれをプリントしている展示です。

表面のテクスチャーが凸凹しています。写真は2次元ではないということを感じさせる作品です。

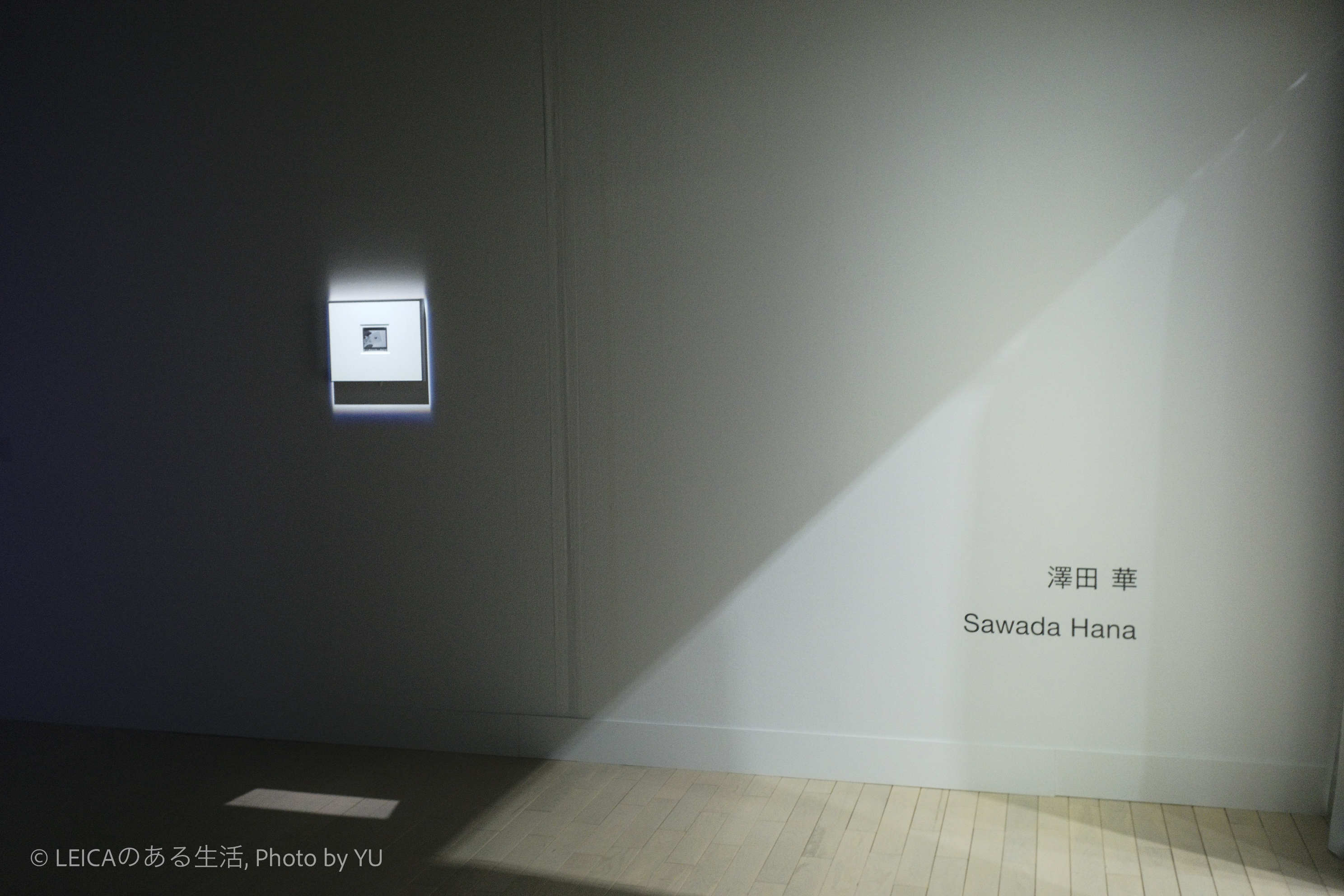

澤田華(SAWADA HANA)

私たちはモノをみて認識するときに、不足する情報を想像力によって補う。それはときに、恣意的である。何を見て、何を見落としているのか。澤田さんの展示では、想像力とイメージの相互関係について実験が繰り返されている。

澤田さんの作品はモノクロのネガフィルムがそのまま展示されていたり、映像が投影されていたりというもの。モノクロネガフィルムは反転させ焼き付けて初めて、被写体を認識できますが、あえてそれをネガフィルムのまま展示することによって、見た人の想像力を刺激するという作品です。

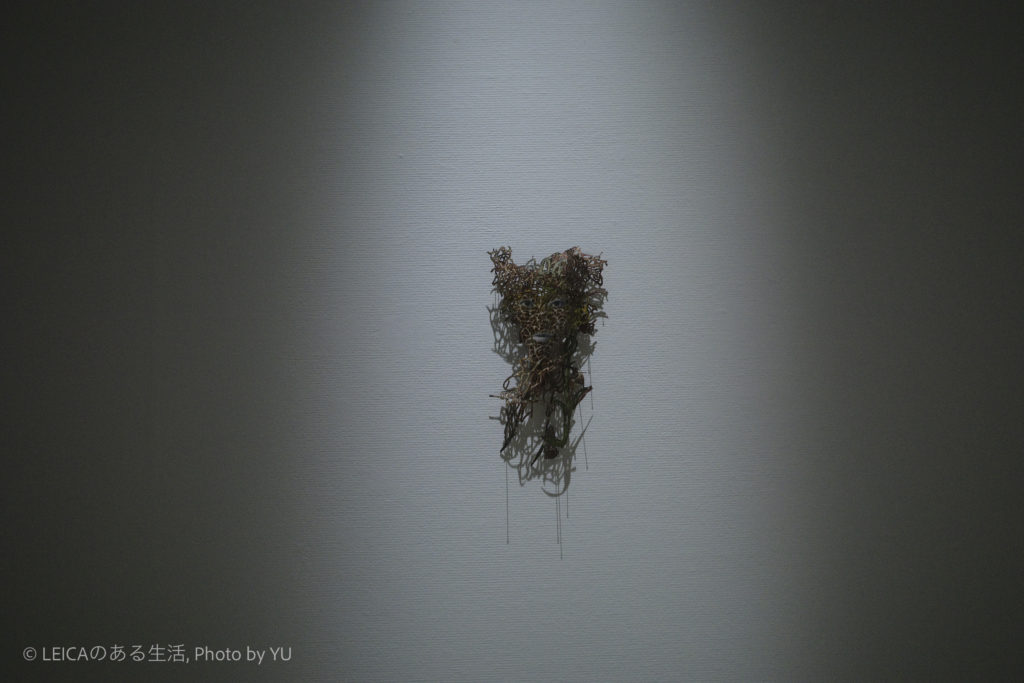

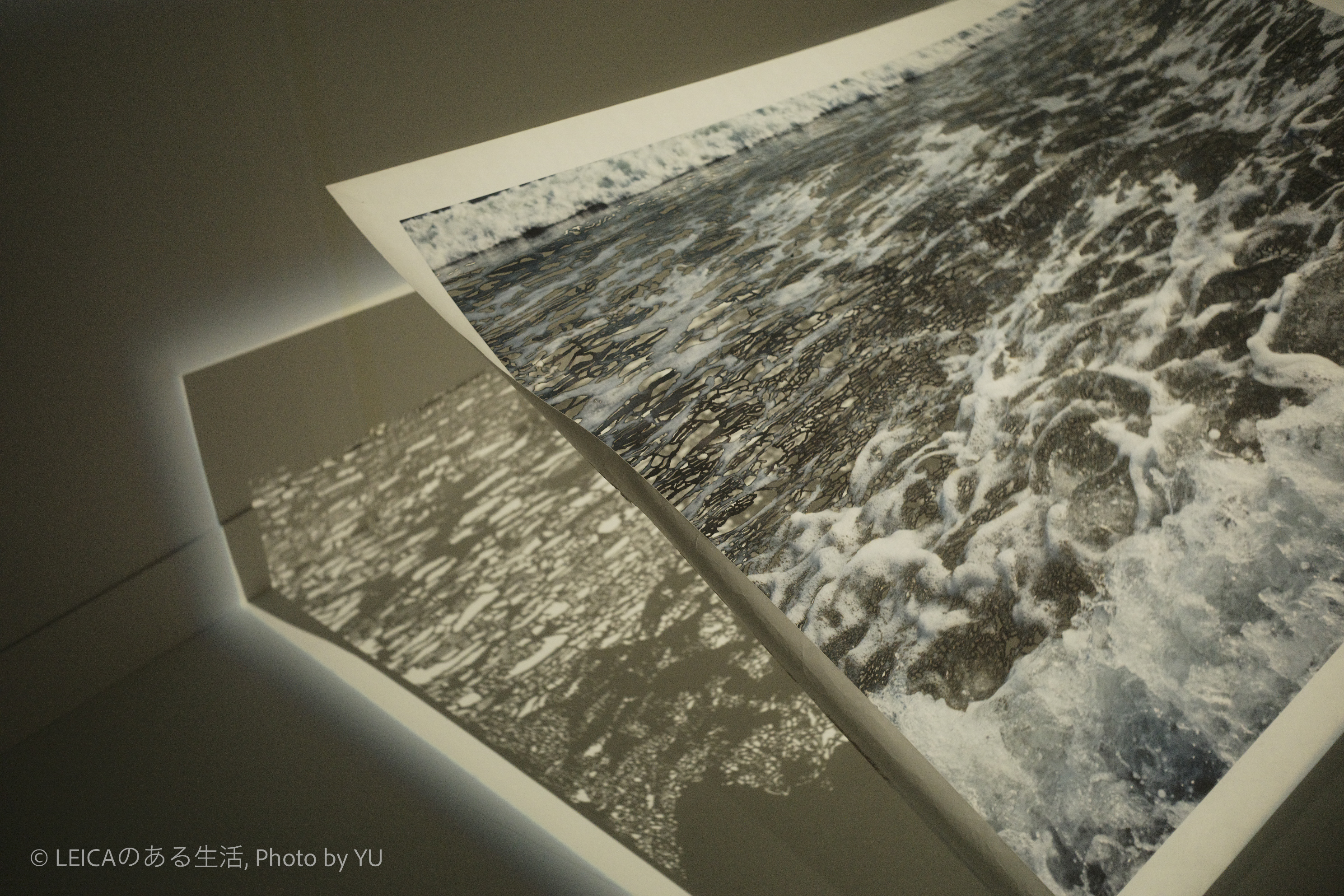

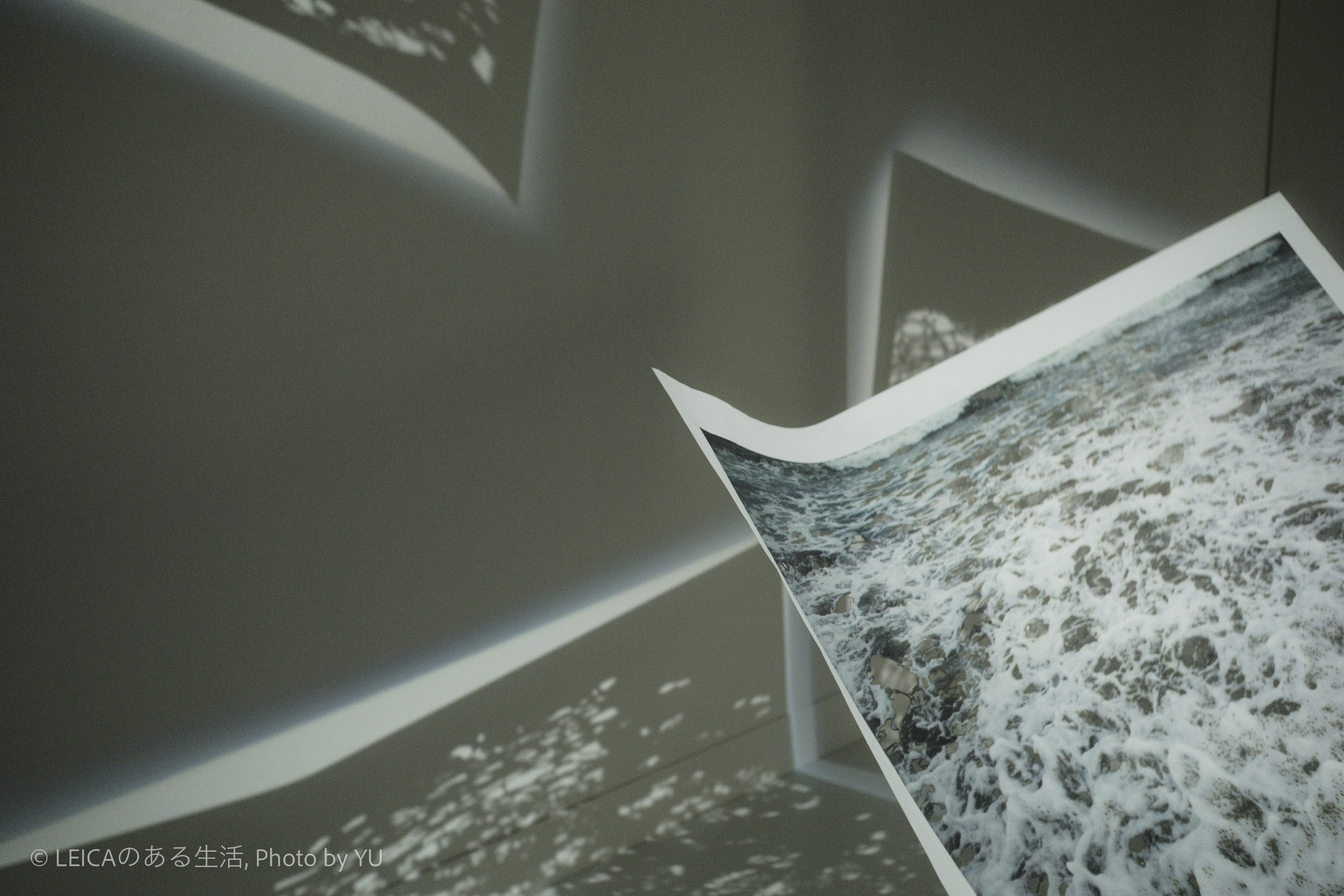

多和田有希(TAWADA YUKI)

写真プリントを削る・燃やすという作品制作。

無数のオブジェクトが一列に並んだ作品。写真ですらありません。それらを照らす照明によって、まるでその壁一面が、写真であるかのように錯覚させる作品です。

波の写真を一定のルールで物理的に燃やし、会場の証明に照らされることによって、空間そのものが作品になるインスタレーションです。

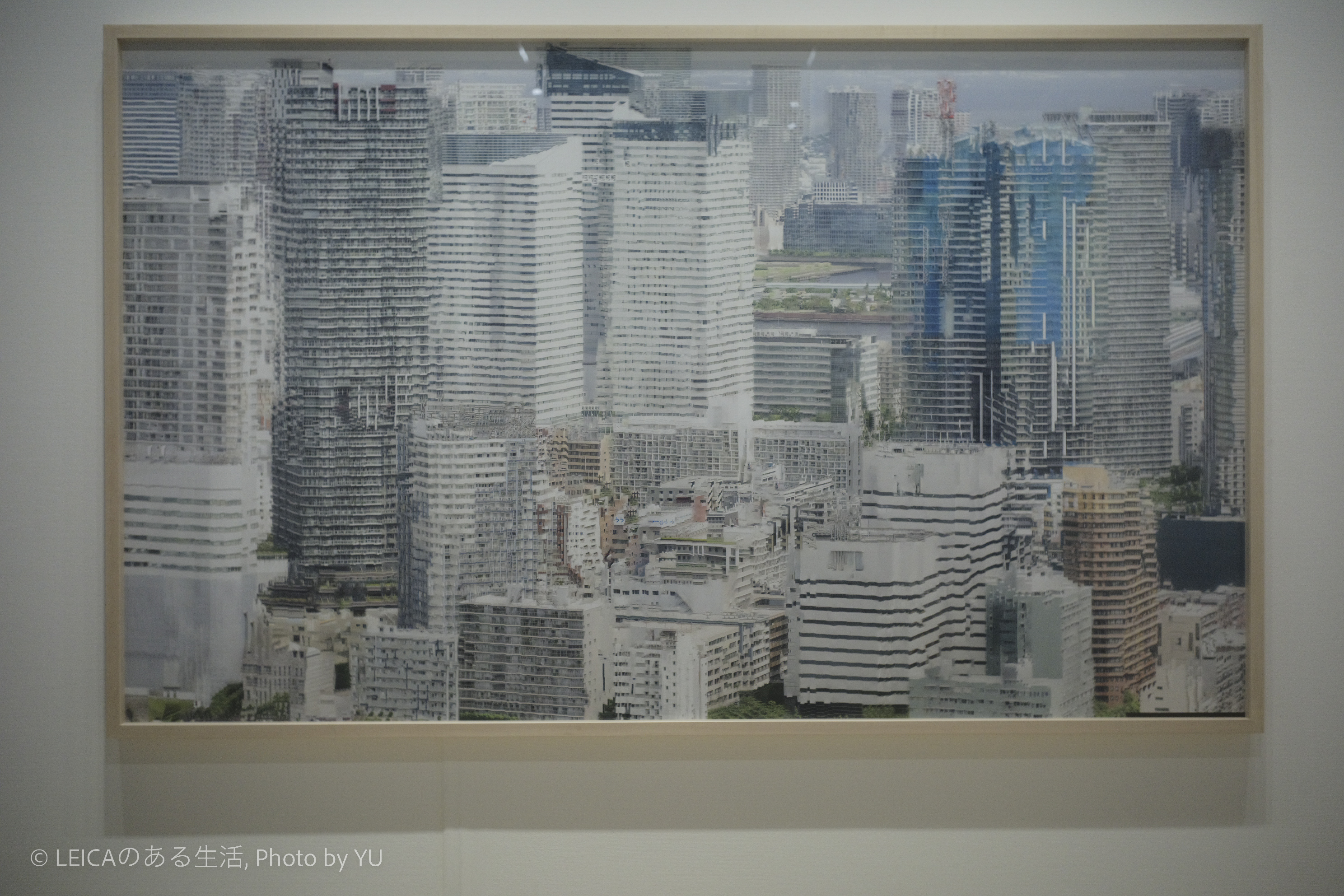

永田康祐(NAGATA KOSUKE)

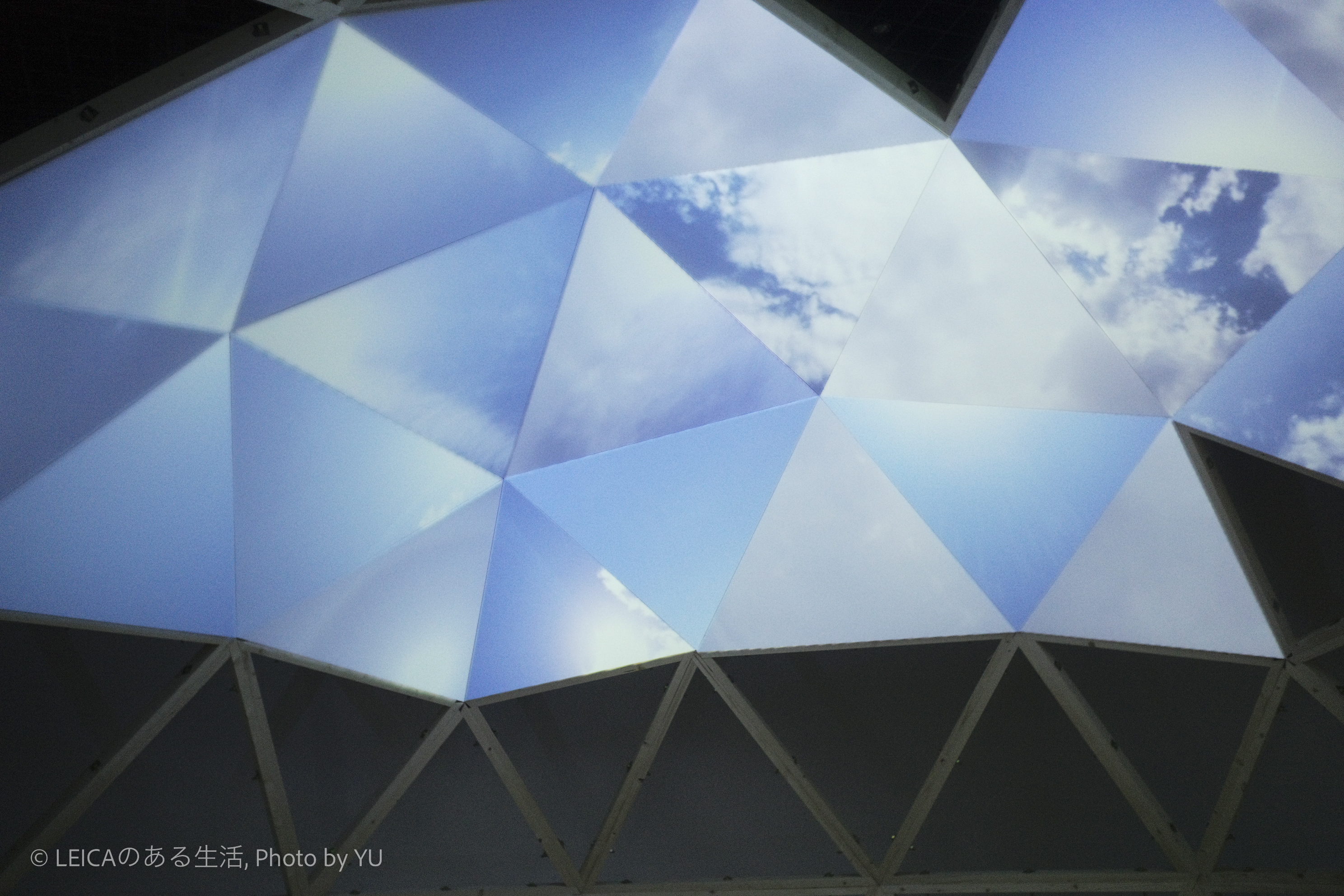

ヘッドホンを装着し閲覧する作品群。

Photoshopのスポット修復ブラシツールを使い制作されています。イメージを見る際に生じる視覚構造や認知の方法が、さまざまな事例で語られています。

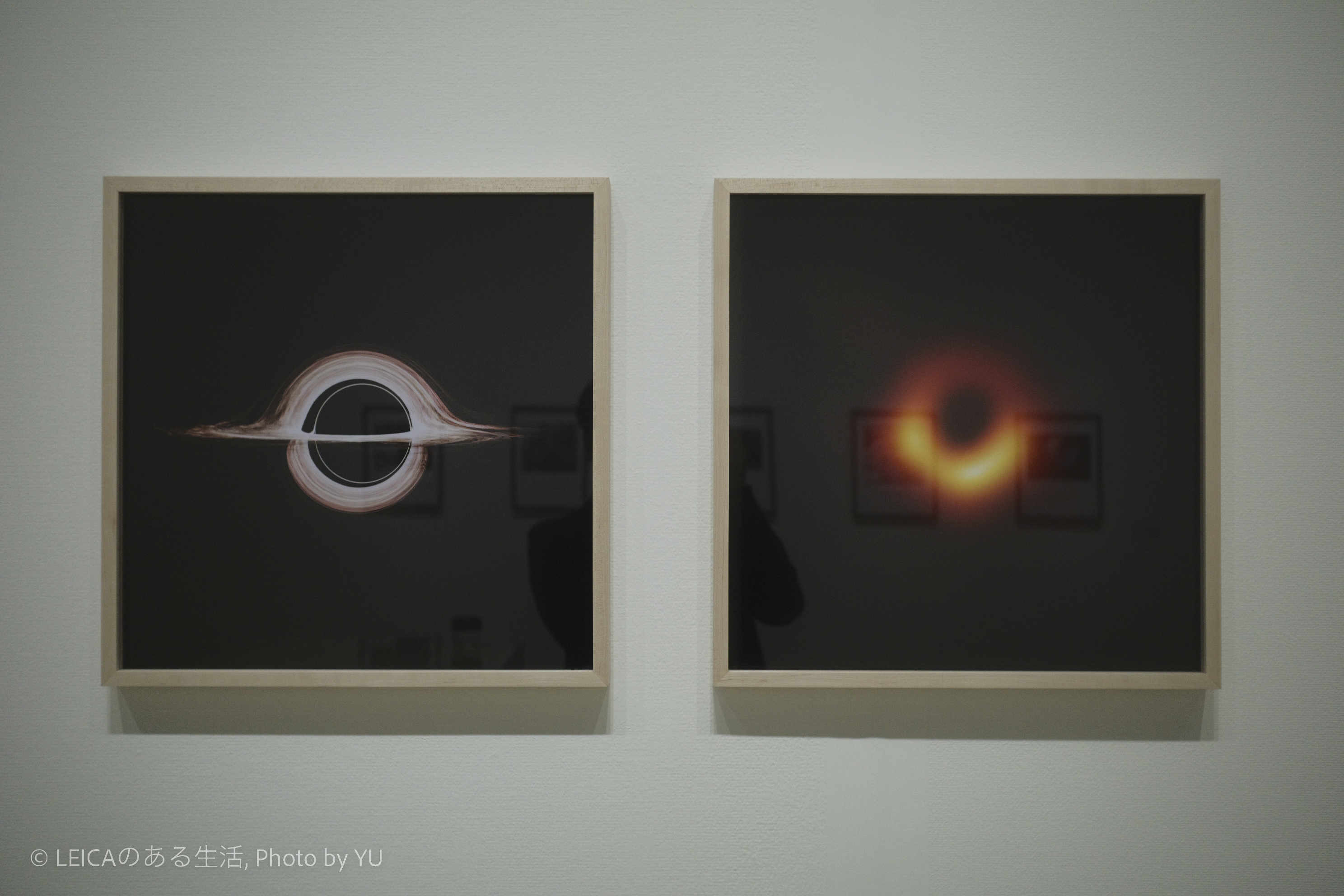

インターステラーの映画の中で登場した想像のブラックホール(左)と、電波望遠鏡を結合させた国際協力プロジェクトで撮影されたブラックホール(右)

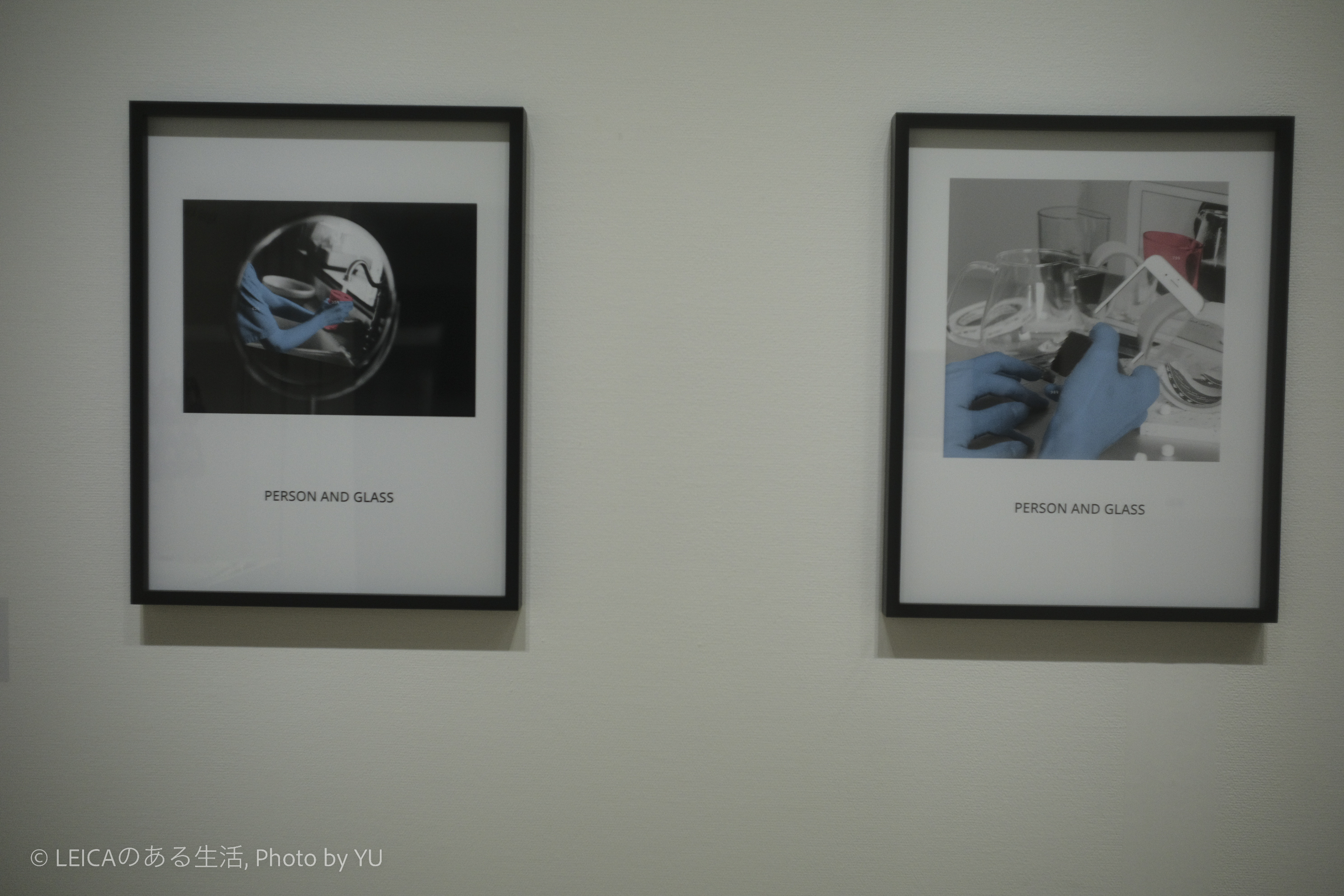

岩井優(IWAI MASARU)

洗浄・浄化、クレンジングをテーマに、放射線物質の除染作業に携わった際の記録映像と写真によって構成される作品です。

唯一こちらの作品のみ撮影禁止のものがありましたが、除染作業という危険な仕事をシニカルに語っている映像がとても印象的でした。

まとめ

現代の写真という解釈に触れて、体感することができる展示。

カメラで撮って、パソコンにデータを取り込んで終了。場合によっては紙にプリンターで印刷して鑑賞する。そういった価値観をぶち壊してくれる展示テーマでした。

最先端の「写真」にぜひ触れてみてください。会期は2022/12/11までです。

2022.9.2(金)—12.11(日)

- 開催期間:2022年9月2日(金)~12月11日(日)

- 休館日:毎週月曜日(月曜日が祝休日の場合は開館し、翌平日休館)

- 料金:一般 700(560)円/学生 560(440)円/中高生・65歳以上 350(280)円 ※( )は当館の映画鑑賞券ご提示者、年間パスポートご提示者(同伴者1名まで)、各種カード会員割引料金。各種割引の詳細はご利用案内をご参照ください。各種割引の併用はできません。 ※小学生以下、都内在住・在学の中学生および障害者手帳をお持ちの方とその介護者(2名まで)年間パスポートご提示者(企画展4回まで)は無料。※10/1は「都民の日」のため無料

コメント