先日手に入れたニューレンズの描写テスト。

僕にとっては、はじめての「ズミルックス」というF1.4の世界である。

開放F値1.4という明るさは、NOKTON Classicで過去味わったことがあったのだが、こちらは焦点距離35mm。かつフォクトレンダーである。

正真正銘のライカレンズで、50mm F1.4を試すのは初めての経験である。F1.4の世界は、一体どんなものなんだろう。未だに本格的な撮影はできていないのだが、自宅で撮影テストをしてみたので、それらをご紹介していこうと思う。

今回はすべてLeica M10で撮影。RAWで色味を調整している。

開放F値、1.4というピントの薄さ

まずはテーブルフォト。

被写体は、最近、当サイトやツイッターなどで、良く登場している「Leica M9+ 沈胴Elmar L50mm F3.5」の組み合わせ。

なんと・・・。 パソコンにデータを取り込んでみて、

正直、驚いた。

エルマーの鏡胴〜文字盤あたりにフォーカスしたのだが、まさかのエルマーの先端がボケている。

最短距離70cm付近での撮影だったとはいえ、被写界深度がこんなにも薄いのか。これまでずっと使ってきたズミクロンの感覚とは、まるで違う。

僕がこれまで愛用していたのは、焦点距離も開放F値も異なる「35mm」「 F2.0」のズミクロンなので、当然といえば当然なのだが、50mmF1.4の世界はこんなにもピント面が薄いのかと驚愕した。中心のフォーカス部分を残して、奥にあるレンズも見事にボケている。

ちなみに背後に写っているのが、いつも使っているSummicron 35mm F2.0 A.S.P.H。言われないと判別できないくらいにボケている。

絞りF1.4 とF2.8の描写比較

次に、家にあるLeica M3を、防湿庫から出して撮影。

同じアングルで、絞り開放F1.4と、F2.8 で比較してみた。(上:絞り開放F1.4。下:絞りF2.8。)

撮影距離は、ともに最短70cm。ちなみにピントは、採光窓付近に合わせている。ご覧いただいたとおりで、F2.8だとM3のボディ全体に合焦しているのに対して、F1.4の場合では、M3の奥がボケているのをご確認いただけると思う。

ズミルックスの被写界深度を検証してみた

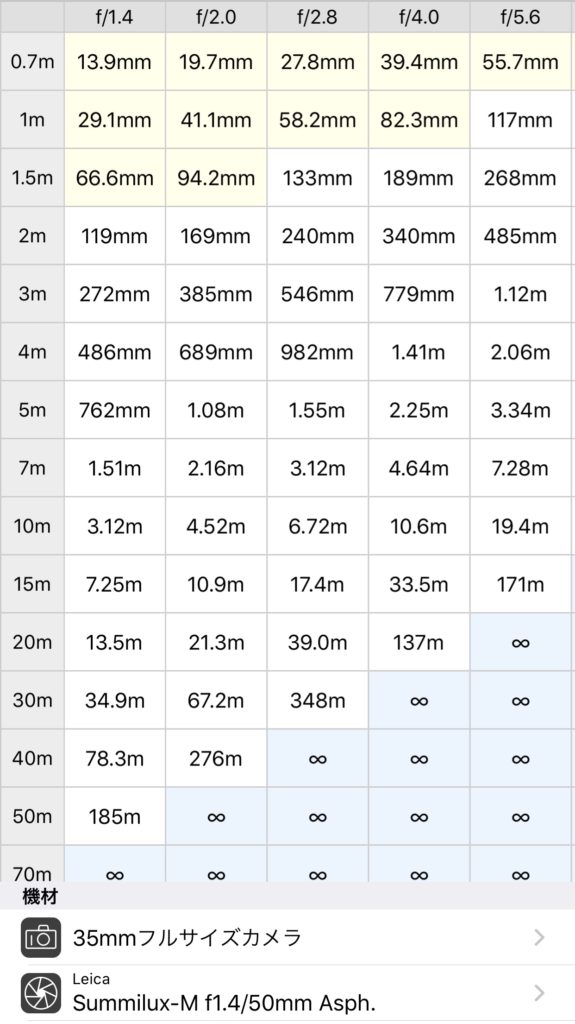

試しにズミルックスのピント距離を、DoF Tableというレンズの被写界深度測定アプリで調べてみた。表側の被写体までの距離と、表頭のF値で、被写界深度がわかるというスグレモノ。

▼ズミルックス 50mm

なるほど。

Summilux M50mm F1.4 ASPH.では、最短0.7mでの開放F値1.4での撮影の場合、被写界深度はわずか13.9mm。小指の爪程度しかないのだ。エルマーの鏡胴の全長やM3のボディサイズを考えると、ボケているのも納得だ。こんなに薄いとなると、最新のオートフォーカス一眼レフならまだしも、レンズファインダーでこれをジャスピンするのは、なかなか難しいかもしれないと思った。

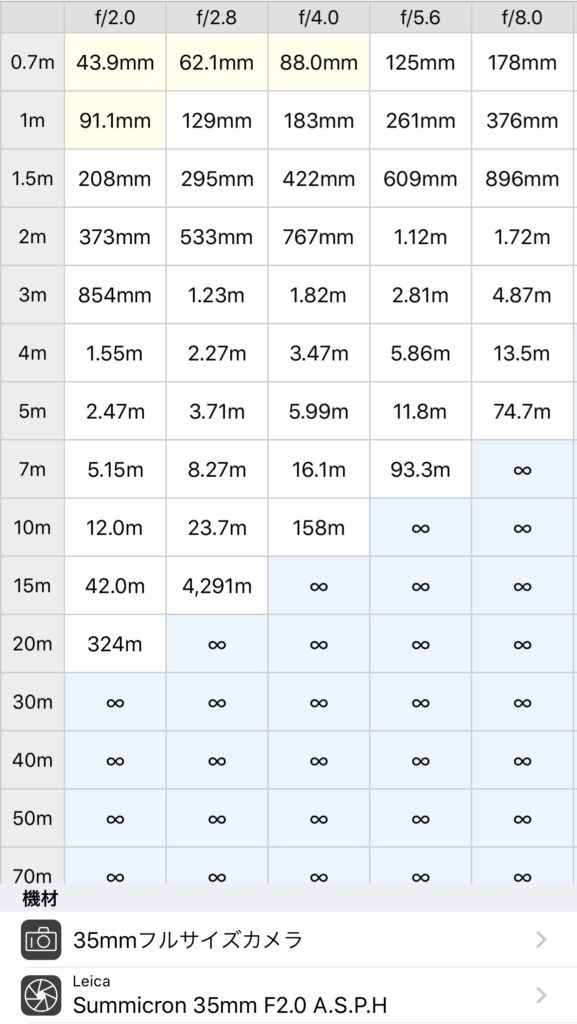

ついでに、こちらはいつものSummicron M35mm F2.0 ASPHの被写界深度。

▼ズミクロン 35mm

ズミクロン35mmでは最短距離0.7m、開放F2.0の場合、約43.9mmの被写界深度がある。ピントが余裕なわけだ。対して、ズミルックス50mmだと13.9mm。それほどまでにズミルックスのピントは薄い。

とはいえ、たとえピントが合っていなくても、”それが味”といえるのが、ライカの良いところ。そう、美しいボケが、きっとなんとかしてくれる。

日常の風景をズミルックスで撮影

部屋のインテリアの観葉植物。これは1.2メートル付近からの撮影。

なんの変哲もない、僕にとっては見慣れた日常的な風景なのだが、どこか新鮮に、美しく見えてくるから不思議。絞りF1.4。

こちらもF値1.4の開放。

家のカーテンを撮ったものだが、ズミルックスのうっとりするような美しいボケの表情も相まって、幻想的であり、同時に躍動感を感じるような写真に仕上がった。

総評

開放で撮りたくなるレンズ、それがズミルックスだと感じた。未だ少ししかこのレンズと触れ合えていないが、明らかにズミクロンとは異なる描写の哲学を感じた。

写実的、力強さのズミクロンに対して、華やかさ・美しさをもつのがズミルックス。一般的にこのように言われている理由が、すこし分かる気がした。

そして、35mmと50mmという異なる焦点距離のライカレンズが2本揃ったということもあり、それぞれのレンズにしっかりと役割をもたせた運用ができそうという気がした。

また撮影が楽しくなるな。

コメント